Известный журналист и теоретик педагогики С.Л. Соловейчик писал: «…Чтение книг, посещение театров и музеев не есть духовная жизнь. Духовная жизнь человека – это его собственное стремление к высокому, и тогда книга или театр волнуют его, потому что отвечают его стремлениям. В произведениях искусства духовный человек ищет собеседника, союзника – ему искусство нужно для поддержания собственного духа, для укрепления собственной веры в добро, правду, красоту. (…) Может быть бездуховным и само искусство – все признаки таланта налицо, но нет стремления к правде и добру и, значит, нет искусства, потому что искусство всегда духоподъёмно, в этом его назначение».

Таким образом, «духоподъёмное» искусство по сути своей религиозно – в самом глубоком смысле. Обращаясь к художественным произведениям, проникнутым высоким стремлением познать смысл бытия и назначение человека, читатель может размышлять над вечными тайнами мироздания, вдохновляться красотой мира, испытывать покаянное чувство от сознания своего несовершенства и проникаться любовью к Творцу и людям. И нередко случается так, что именно эти переживания и становятся для человека первой ступенью на пути к истинно религиозному осмыслению жизни, первым шагом в познании Бога. Бывает также, что и шагнув дальше и выше первой ступени, человек всё равно время от времени возвращается к таким глубоким произведениям искусства, способным приоткрывать духовные истины и омывать, врачевать и возрождать наши души.

Сегодня мы предлагаем вам вспомнить великое стихотворение А.С. Пушкина «Пророк» и прочитать комментарий к нему – фрагменты из одноимённой статьи нашего современника, писателя и доктора филологических наук, одного из крупнейших пушкинистов Валентина Семёновича Непомнящего.

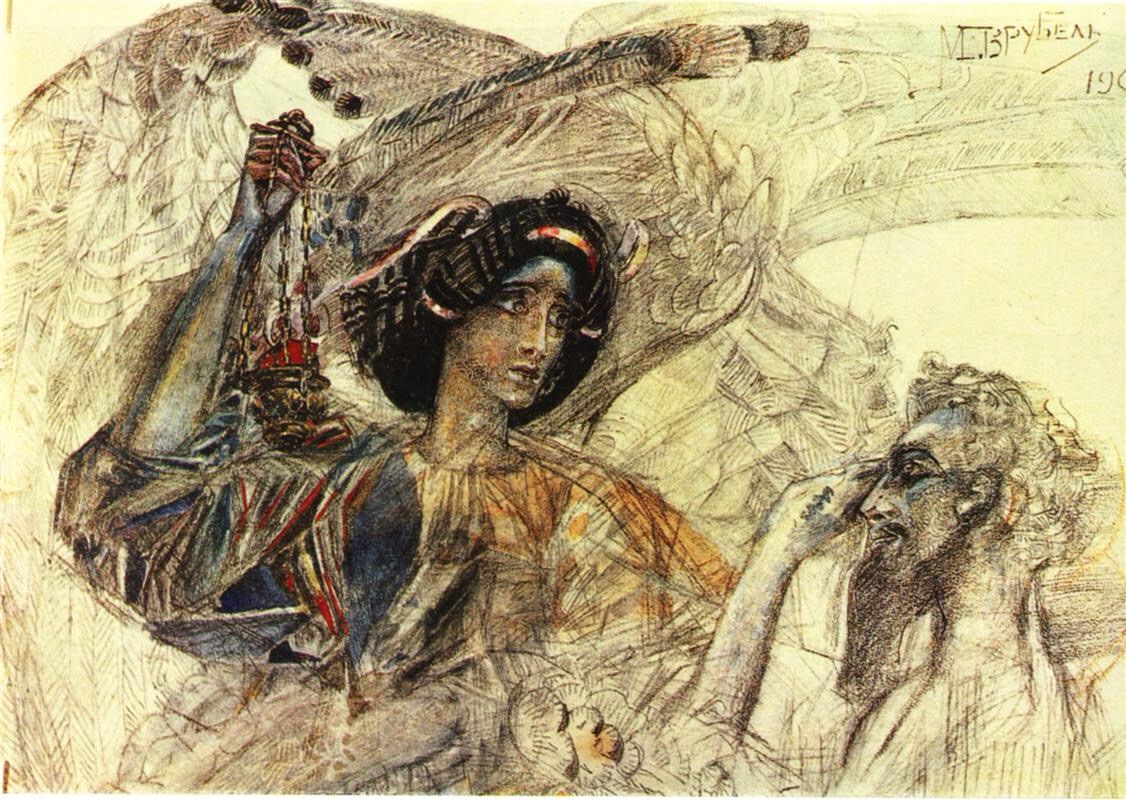

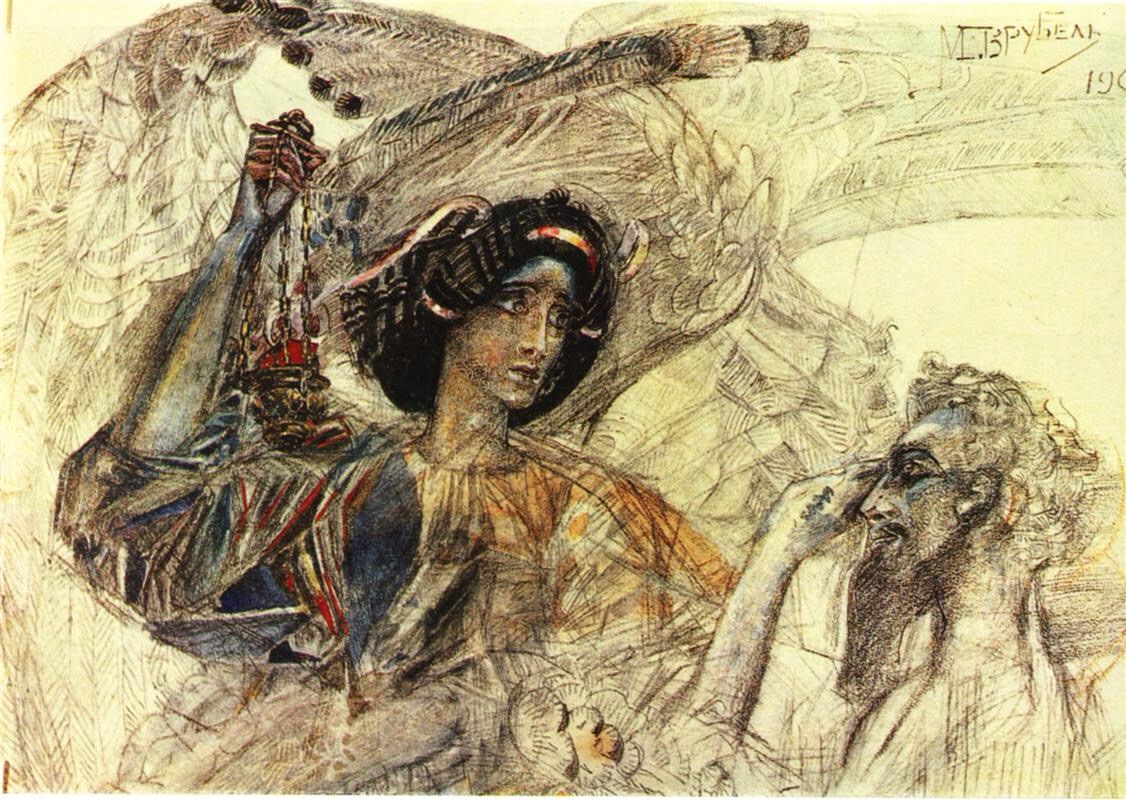

А.С. Пушкин «Пророк» (1826 год)

Духовной жаждою томим,

В пустыне мрачной я влачился, –

И шестикрылый серафим

На перепутье мне явился.

Перстами легкими как сон

Моих зениц коснулся он.

Отверзлись вещие зеницы,

Как у испуганной орлицы.

Моих ушей коснулся он, –

И их наполнил шум и звон:

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

И он к устам моим приник,

И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,

И жало мудрыя змеи

В уста замершие мои

Вложил десницею кровавой.

И он мне грудь рассек мечом,

И сердце трепетное вынул,

И угль, пылающий огнем,

Во грудь отверстую водвинул.

Как труп в пустыне я лежал,

И Бога глас ко мне воззвал:

«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей».

Стихотворение А.С. Пушкина «Пророк». Читает Иннокентий Смоктуновский

В.С. Непомнящий. «Пророк» (фрагменты)

С «Пророком», очевидно, связано было какое-то ослепительное озарение, потрясшее душу и интеллект: не «мысль», не «идея», но именно переживание, по содержанию своему и мощи не умещавшееся ни в понятийные, ни даже в привычные «поэтические» формы, выразимое только на языке мифа. Мы никогда не узнаем, какое это было событие, что за озарение, – у нас нет никаких данных, черновик отсутствует (есть лишь вариант первой строки: «Великой скорбию томим»). (…)

Обычно главное место мы отводим судьбе самого героя стихотворения – тому, что с ним происходит. Но ведь это только часть сказанного; ясно, что происходящая с томимым «духовной жаждой» захватывающая и устрашающая метаморфоза важна не только для него и не сама по себе – а тем, ради чего она происходит. Но об этом обычно говорится в общих словах, хотя это и есть самое главное: ради чего.

Ради чего же? (…)

В самом деле, Бог не дает Пророку никаких конкретных «поручений»; Он не велит ему – как Вяземский – «согревать любовию к добродетели и воспалять ненавистию к пороку». Он велит ему видеть и слышать – и, исполнившись Его, Бога, волею, жечь словом сердца людей. Каким словом, о чём? Очевидно, о том, что теперь видит, слышит и знает Пророк. Но что он видит, слышит и знает?

Физическому преображению поэта в пророка посвящено 24 из 30 строк. В точном центре этих 24 строк –

И внял я неба содроганье,

И горний ангелов полет,

И гад морских подводный ход,

И дольней лозы прозябанье.

Вот что внял поэт-пророк своим новым слухом (слух – главное для поэта). Перед нами – вертикальная картина мироздания, «услышанная» вся разом, но не просто физически, от верха до низа, а метафизически – от горнего до дольнего. Дав поэту-пророку её услышать, Бог и повелевает ему глаголом жечь сердца.

Стало быть, глагол этот – о знании всего мироздания? Прекрасно; однако почему слово о таком знании должно жечь? Или оно призвано раскрыть людям какой-то «жгучий» секрет мироздания, почему-то не раскрытый в самом стихотворении? Но секреты – не дело пророков. Пророчества имеют дело с тайнами. Секрет – дело ума и знания, тайна – дело веры и сердца. Не сказано ведь: жги умы людей – ибо знать весь мир разом невместимо никаким человеческим умом, и «жечь» таким знанием разум, если это вообще возможно, означало бы испепелить его, – но сердца людей. Этими словами заканчивается стихотворение, в них оно втекает целиком, они знаменуют цель и итог всего, что произошло и о чём нам рассказано. А значит – все, о чем нам рассказано, совершилось единственно ради человеческих сердец.

Об этом же говорит концентрический мир стихотворения. Один круг – от полёта ангелов до «гад морских». Другой – от «неба содроганья» до неслышного прорастанья лозы. В центре же – человек; а над всем – «Бога глас», обращённый к человеку и призывающий обращаться к человеку. Выходит – весь мир, всё, что в нем есть, горнее и дольнее, и гремящий над ним «Бога глас» – все это устремлено к человеку, к сердцам людей.

Об этом же говорит концентрический мир стихотворения. Один круг – от полёта ангелов до «гад морских». Другой – от «неба содроганья» до неслышного прорастанья лозы. В центре же – человек; а над всем – «Бога глас», обращённый к человеку и призывающий обращаться к человеку. Выходит – весь мир, всё, что в нем есть, горнее и дольнее, и гремящий над ним «Бога глас» – все это устремлено к человеку, к сердцам людей.

Из этого может следовать только одно: у Пушкина вся громада мироздания звучит, существует, происходит и совершается ради человека (ср.: «Прежде нас, ради нас Он простер над всем этим чувственным миром небо... Ради нас, прежде нас Он сотворил великое светило в начале дня, и – меньшее в начале ночи, и установил их и прочие звезды на тверди небесной... Ради нас Он основал землю, простер море, над ним богато излил воздух и над ним затем премудро свесил стихию огня...» – «Беседы (омилии) святителя Григория Паламы». Ч.I, M., 1993, с.32-33. – В.Н.).

Это и есть тайна, которую услышал, узнал и постигнул Пророк и о чём велено ему говорить людям – сердцам людей. Ибо что же ещё способно вместить непостижную уму громаду этой тайны (ум сочтет её сказкой, бредом, ум вообще предпочтёт иметь дело скорее с тысячей секретов, чем с одной тайной), как не человеческое сердце?

И как может это сердечное знание не жечь сердца людей, если оно неизбежно напоминает, что человеческое существование на каждом шагу очевидным и постыдным образом не отвечает предназначению и достоинству существа, для которого совершается всё бытие?

Отдавал ли себе Пушкин сознательный отчёт в том, что именно в этом смысл откровения? Слова «Пророка» на этот вопрос не отвечают; отвечают его логика и структура; отвечают другие слова, написанные спустя десять лет:

Вращается весь мир вкруг человека –

Ужель один недвижим будет он?

В точности та же истина, высказанная в ином контексте (последней «лицейской годовщины»: «Была пора: наш праздник молодой», 1836) и потому в иной, логической и афористической, форме.

В «Пророке» она не сказана, а явлена.

Весь мир ради человека – этот главный смысл «Пророка» и есть, осмелюсь сказать, вся истина художественного мира Пушкина, о которой шла речь. Это есть его суть, «точка отсчета» ценностей и конечный смысл. Отсюда вытекают для Пушкина все «вечные истины, на которых основано счастие и величие человеческое». Это та Правда, которая знакома, ясно или смутно, каждому человеческому сердцу, овеществляясь в нем в форме совести.

Считается, что совесть есть способность различать добро и зло в своих поступках и с этой точки зрения их оценивать. Понимание Пушкина глубже, совесть для него не что иное, как сознание человеком, пусть смутное, но сердечное, – что он цель и венец творения, что для него – всё; но сознание не надменное, самодовольное и потребительское, а, напротив, налагающее ответственность, обжигающее сердце страданием, когда не удается соответствовать человеческому предназначению и достоинству, побуждающее стремиться к такому соответствию.

[В «Поэте и толпе» Чернь говорит Поэту: «Мы малодушны, мы коварны, Бесстыдны, злы, неблагодарны; Мы сердцем хладные скопцы, Клеветники, рабы, глупцы; Теснятся клубом в нас пороки...» Здесь совершенно ясный комментарий к пушкинскому пониманию совести: в словах Черни есть и различение добра и зла, и оценка себя с этой точки зрения, притом оценка правильная, есть даже страдание («Зачем сердца волнует, мучит, Как своенравный чародей?..»), – а совести нет: нет памяти о своём высоком происхождении, о достоинстве человека как цели Творения, поэтому умерла потребность соответствовать предназначению человека – совесть. Вместо раскаяния и сокрушения о своих пороках Чернь испытывает лишь бессмысленную, неодухотворенную муку, тупое и тёмное волнение сердец. Отсюда и недовольство Поэтом, глухота к его «глаголу» («Зачем так звучно он поёт?.. К какой он цели нас ведёт? О чём бренчит? чему нас учит?»), требование прямых нравоучений, «смелых уроков». Отсюда же – отповедь Поэта: «В разврате каменейте смело: Не оживит вас лиры глас! Душе противны вы, как гробы...» Отсюда, наконец, – первые же слова, которыми характеризуется Чернь: «хладный и надменный... народ»: «надменность» – Это извращённая память о высоком человеческом достоинстве. – В.Н.]

(…) То, что показано Пророку, – и есть именно целостный – и ценностный – мир; ибо у мира этого есть цель и главная ценность – человек. Эту истину, полную и общую для всех, и должен Пророк напоминать людям, жечь ею сердца, в которых можно «пробудить» и «оживить» совесть. Эта «вся истина» художественного мира Пушкина и есть солнце этого мира; она есть – и мир светел.

(…) То, что показано Пророку, – и есть именно целостный – и ценностный – мир; ибо у мира этого есть цель и главная ценность – человек. Эту истину, полную и общую для всех, и должен Пророк напоминать людям, жечь ею сердца, в которых можно «пробудить» и «оживить» совесть. Эта «вся истина» художественного мира Пушкина и есть солнце этого мира; она есть – и мир светел.

Можно теперь понять, почему «Пророк» написан этими огненными письменами и строки будто источают кровь, почему он стоит особняком в мировой поэзии, на том пределе, где кончается человеческое творчество. Будучи символом веры зрелого Пушкина, сутью его художественного мировоззрения, центром и смыслом его мира, заключая в себе истину в полном смысле пророческую, он не идея, не декларация, не вывод ума или греза воображения, но – непосредственное и целостное переживание откровения, неведомым нам образом явленного поэту через художнический дар. В «Пророке» мир дан поэту – через непосредственное переживание – как одухотворенное, полное смысла целое.

(По сборнику статей «Да ведают потомки православных. Пушкин. Россия. Мы»)